花みどりミニ検定第194回 (2026/01/01~2026/01/31)

前回の解答と解説

第1問

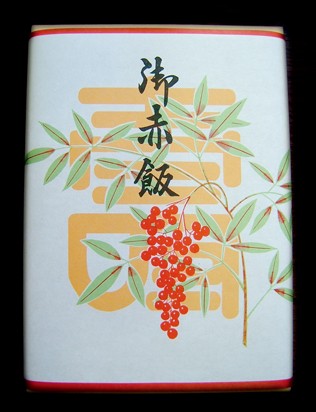

問題

赤飯を詰めた箱にかけるのし紙にある植物が描かれています。この植物は、身近な生活習慣の中にとり入れられ、薬用の効果もみられます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ナンテン

- 2ヒヨドリジョウゴ

- 3イイギリ

- 4ピラカンサ

正解1ナンテン

解説

私たちの生活の中には自家製の食べ物を人に贈るとき、その食べ物にナンテンの葉を添える習慣があります。

メギ科ナンテン属の常緑低木のナンテンは、『難を転ずる』から縁起のよい木のひとつとして扱われています。しかしそれだけでなく、温かい赤飯やおはぎをすぐ容器に詰めて贈るとき、ナンテンの葉を添えてすぐふたをすると、葉に含まれるナンジニンが熱と水分で変化し、解毒作用のあるチアン水素がごくわずかですが発生し、食べ物の腐敗を防ぐ効果があるといわれています。

メギ科ナンテン属の常緑低木のナンテンは、『難を転ずる』から縁起のよい木のひとつとして扱われています。しかしそれだけでなく、温かい赤飯やおはぎをすぐ容器に詰めて贈るとき、ナンテンの葉を添えてすぐふたをすると、葉に含まれるナンジニンが熱と水分で変化し、解毒作用のあるチアン水素がごくわずかですが発生し、食べ物の腐敗を防ぐ効果があるといわれています。

第2問

問題

このマツは2葉ずつセットで針状の葉をつける二葉松で、冬芽は白っぽい鱗片におおわれます。この松林には松露というキノコが出ることで知られています。

このマツは何でしょうか?

このマツは何でしょうか?

- 1ゴヨウマツ

- 2クロマツ

- 3ハイマツ

- 4アカマツ

正解2クロマツ

解説

ゴヨウマツとハイマツは針葉が5本ずつ束になってつく五葉松です。アカマツとクロマツは二葉松ですが、一般的にクロマツは海岸性で、アカマツは内陸性です。

松露は地中性のキノコでクロマツの根に菌根をつくり、マツの成長を助けています。また、マツタケはアカマツにできることが知られています。クロマツの冬芽は白っぽい鱗片で、アカマツは赤褐色の鱗片でおおわれています。鱗片の色はクロマツとアカマツを識別する分かりやすい特徴です。

松露は地中性のキノコでクロマツの根に菌根をつくり、マツの成長を助けています。また、マツタケはアカマツにできることが知られています。クロマツの冬芽は白っぽい鱗片で、アカマツは赤褐色の鱗片でおおわれています。鱗片の色はクロマツとアカマツを識別する分かりやすい特徴です。

第3問

問題

写真は正月によく飾られる「しめ飾り」ですが、その中にシダ植物が含まれています。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ワラビ

- 2ウラジロ

- 3ゼンマイ

- 4シシガシラ

正解2ウラジロ

解説

正月のしめ飾りは、ダイダイやミカンを中心に、その両側にウラジロの葉を垂れ下がらせます。鏡餅をウラジロの葉の上に置くこともあります。ウラジロは「裏白」の意味で、葉の裏側が白くて美しい大型のシダです。日本では本州以南に分布します。ウラジロの葉は、左右で対に分かれ、それぞれの羽片がさらに細かく分裂します。

ウラジロがなぜ正月のしめ飾りに用いられるかは、諸説があります。江戸時代には「ほなが」と呼ばれていたことが、記録されています。これは「穂長」に由来すると考えられ、葉の裏が白く、細かく分かれ、大きくて長い穂に見たてられたのでしょう。それをイネのシンボルとして、正月に飾ったのかもしれません。

ウラジロがなぜ正月のしめ飾りに用いられるかは、諸説があります。江戸時代には「ほなが」と呼ばれていたことが、記録されています。これは「穂長」に由来すると考えられ、葉の裏が白く、細かく分かれ、大きくて長い穂に見たてられたのでしょう。それをイネのシンボルとして、正月に飾ったのかもしれません。

第4問

問題

この植物は地下茎の部分を食用としますが、勢いよく伸びるくちばし型の芽があるために「芽が出る」と、出世の縁起をかついで正月のおせち料理にも使われます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ユリネ

- 2ダイコン

- 3クワイ

- 4サツマイモ

正解3クワイ

解説

クワイは水生植物のオモダカ科の多年草で中国原産です。日本では水田に栽培され、秋に白い花をつけます。名前の由来は、鍬芋の略である、とするものや、葉と葉柄の形を農具の鍬に見たてたとするものなどさまざまです。甘く煮含めたり、薄く切ったものを油であげて慈姑せんべい(チップス)にします。でんぷん特有の甘さと同時に、ほろ苦さがあります。なお、中国料理では地下茎の先の塊茎が根菜料理によく利用され、缶詰としても輸出されていますが、これはカヤツリグサ科のオオクロクワイです。

第5問

問題

この樹木は、果実の形が、お正月によく遊ばれた羽根つきの羽根に似ているので、この名前がつきました。また、半寄生することで有名です。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ノキシノブ

- 2ネナシカズラ

- 3ツクバネ

- 4ヤドリギ

正解3ツクバネ

解説

ツクバネはビャクダン科ツクバネ属の高さ1〜2mの半寄生落葉低木です。生育地はツガ、モミ、アセビなどが生える痩せた土地で、雌雄異株。葉は長さ3〜7cm、幅1〜4cmの長卵形〜広披針形、先は長くとがり、葉の縁に細毛が並び、裏面主脈上に白毛があります。雄花は淡緑色で径5mmほど、雌花は花被の基部に葉状の長い苞が4個あります。果実は堅果で長さ約1cm、先端に約3cmの長い苞が残り、羽根つきの羽根のように見え、ここからツクバネの名があります。

他の選択肢で、ノキシノブはウラボシ科ノキシノブ属のシダ植物で、通常は樹幹や岩の上などに着生し、屋根の軒にも生えるのでこの名があります。ネナシカズラはヒルガオ科ネナシカズラ属のつる性完全寄生植物で、発芽したときには根がありますが、他の植物に寄生すると基部は枯れ、根無しになります。ヤドリギはビャクダン科(旧ヤドリギ科)ヤドリギ属の半寄生植物で、常緑小低木です。種子を取り巻く果肉が粘液質のため、鳥に運ばれ寄生木に粘着して発芽します。

他の選択肢で、ノキシノブはウラボシ科ノキシノブ属のシダ植物で、通常は樹幹や岩の上などに着生し、屋根の軒にも生えるのでこの名があります。ネナシカズラはヒルガオ科ネナシカズラ属のつる性完全寄生植物で、発芽したときには根がありますが、他の植物に寄生すると基部は枯れ、根無しになります。ヤドリギはビャクダン科(旧ヤドリギ科)ヤドリギ属の半寄生植物で、常緑小低木です。種子を取り巻く果肉が粘液質のため、鳥に運ばれ寄生木に粘着して発芽します。

第6問

問題

これは地下茎で、食用になります。原産地は中国南部といわれますが、日本でも一部で栽培されており、赤い梅酢漬けが正月のおせち料理の黒豆のいろどりに添えられることがあります。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ウコン

- 2ミョウガ

- 3チョロギ

- 4コオニユリ

正解3チョロギ

解説

チョロギはシソ科の植物で長さ5cmほどの肥大した地下茎が食用になります。巻き貝のような形が特徴的で、おせち料理の黒豆の煮物に鮮やかな色の梅酢漬けが飾られることがあります。もともと淡白な味で、カリカリした食感を生かし、梅酢漬けのほか、塩漬けやしょうゆ漬けなどにも加工されます。栄養成分にはオリゴ糖を多く含んでいるそうです。中国ではからあげにして食べるのが一般的です。

第7問

問題

お正月の定番メニューである栗きんとん。このきんとんを黄色く染めるのに、何の木の実を使うでしょうか。

- 1イチョウ

- 2クチナシ

- 3メグスリノキ

- 4ハナノキ

正解2クチナシ

解説

クチナシは、6月頃甘い香りがする白い花を咲かせ、やがて細長い実を付けます。栗きんとんを作る際には、きんとんの材料となるサツマイモをゆでる時にクチナシの実を一緒に入れると、きれいな黄色になります。お正月近くなると、スーパーでもクチナシの実が販売されているのを見かけます。

この他、クチナシの実は草木染にも使われており、木綿でもきれいに染めることが出来ます。その際、媒染はミョウバンを溶かした液を使うときれいに発色します。

第8問

問題

お正月のお供えや注連飾りには、ある植物の果実が添えられています。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1イヨカン

- 2ダイダイ

- 3ナツミカン

- 4タチバナ

正解2ダイダイ

解説

新年を迎えるために、各地で特有の注連飾りやお供えの形式があり、ウラジロやユズリハ、昆布など、地域によって使われる植物にも違いがあります。しかし、ほぼ共通して使われるのがこのダイダイです。果実をもがないで木に残しておけば、年を越してからまた緑色に戻り、次の冬にはさらに大きい「ダイダイ色」の果実になります。1年目の果実と2年目の果実という違う世代の果実が木についていることから、代々の子孫繁栄の意味をこめて飾り付けに用いられるといわれています。

第9問

問題

冬に赤い実をつけるサクラソウ科(旧ヤブコウジ科)の常緑潅木で、関東以西の山林中に生えています。名前にちなんで特にお正月の縁起物として、また観賞用として栽培されています。高さは30cm〜60cmほどですが、時には1m以上になることもあります。この植物は何でしょうか?

- 1マンリョウ

- 2センリョウ

- 3ヒャクリョウ(カラタチバナ)

- 4ジュウリョウ(ヤブコウジ)

正解1マンリョウ

解説

マンリョウ・ヒャクリョウ・ジュウリョウは同じヤブコウジ科の低木で、江戸期からの伝統的な園芸種ですが、それぞれある時期に極めて高額な値段で売り買いされました。これら3種の違いの中で、最もわかりやすいのは樹高です。マンリョウは時には1m以上になるのに対し、カラタチリバナは30cm程度、またヤブコウジ10cm位にしかなりません。これらに対しセンリョウのみまったくちがうセンリョウ科で同じ科にはヒトリシズカやフタリシズカがあります。同じように冬に赤い実をつけることから縁起物としてあつかわれています。

最近ではセンリョウが正月の定番となっています。これは、日本の住環境の変遷が影響していると思います。今までの伝統的な和室では、床の間に花を生けます。つまり、横から植物を鑑賞します。ところが、最近では洋風になってきたので、花や植物を上から見ます。つまり、ヤブコウジ科の3種は実が葉の下に付くので、結論として実を見ることができないわけです。センリョウは実が茎の頂点についており、上からの見て鑑賞できるため、赤い実のつく縁起物の中で、最も重宝されていると考えられます。

最近ではセンリョウが正月の定番となっています。これは、日本の住環境の変遷が影響していると思います。今までの伝統的な和室では、床の間に花を生けます。つまり、横から植物を鑑賞します。ところが、最近では洋風になってきたので、花や植物を上から見ます。つまり、ヤブコウジ科の3種は実が葉の下に付くので、結論として実を見ることができないわけです。センリョウは実が茎の頂点についており、上からの見て鑑賞できるため、赤い実のつく縁起物の中で、最も重宝されていると考えられます。

第10問

問題

この植物の繊維から織りあげた布は、沖縄の有名な伝統工芸品です。通気性に富み、見た目も涼しそうなこの布の原料となるこの植物は何でしょうか?

- 1クロツグ

- 2ガジュマル

- 3リュウキュウイトバショウ

- 4タコノキ

正解3リュウキュウイトバショウ

解説

リュウキュウイトバショウは、インド東部から中国南部、マレーシアなど広く分布しています。葉鞘の繊維から織られた芭蕉布は、反物になるまでに6か月もかかるという貴重な織物です。通気性に富んだ夏の衣料として、沖縄や奄美大島の特産品として古くから知られていました。大変に手間のかかる織物なので、沖縄では現在、喜如嘉を中心に一部の地域でしか織られておらず、近年さらに芭蕉布の価値が高まっています。

第11問

問題

この図版は、江戸時代のはじめごろに出版された、着物の図案集に掲載された文様です。当時は、雪との組み合わせが好まれましたが、本来は暖地に生育する植物です。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1バショウ

- 2ソテツ

- 3クズ

- 4スイレン

正解1バショウ

解説

図版は、延宝5(1677)年に刊行された小袖雛形本『新板小袖御ひいなかた』に収載された「雪に芭蕉」の文様です。

バショウは暖地で生育する大型の多年生草本で、大きなものでは高さ4mほどになり、葉は長さ2〜3m、幅50cm以上にもなります。バショウ属の中では最も耐寒性の高い品種で、もっぱら観賞用に植栽されていました。

図版は、延宝5(1677)年に刊行された小袖雛形本『新板小袖御ひいなかた』に収載された「雪に芭蕉」の文様です。

江戸時代の百科事典ともいうべき、『和漢三才図会』によると、薩摩(鹿児島県)に多く分布し、畿内(京都・奈良・大阪周辺)でも寺院などに、まれにみられたといいます。しかし葉がもろく、強風などによってさけやすいため、一般の家では疎まれる傾向にありました。

バショウは暖地で生育する大型の多年生草本で、大きなものでは高さ4mほどになり、葉は長さ2〜3m、幅50cm以上にもなります。バショウ属の中では最も耐寒性の高い品種で、もっぱら観賞用に植栽されていました。

図版は、延宝5(1677)年に刊行された小袖雛形本『新板小袖御ひいなかた』に収載された「雪に芭蕉」の文様です。

江戸時代の百科事典ともいうべき、『和漢三才図会』によると、薩摩(鹿児島県)に多く分布し、畿内(京都・奈良・大阪周辺)でも寺院などに、まれにみられたといいます。しかし葉がもろく、強風などによってさけやすいため、一般の家では疎まれる傾向にありました。

第12問

問題

ことわざで「桃栗3年、柿8年」という言い回しがありますが、さらに「(ア)はすいすい13年、(イ)の大馬鹿18年」といわれたりします。

(ア)、(イ)に入る組み合わせはどれでしょうか?

(ア)、(イ)に入る組み合わせはどれでしょうか?

- 1(ア)スダチ、(イ)ダイダイ

- 2(ア)スダチ、(イ)カラタチ

- 3(ア)ウメ、(イ)ユズ

- 4(ア)ウメ、(イ)ビワ

正解3(ア)ウメ、(イ)ユズ

解説

果樹は育てるのに年数がかかります。植えてから何年で実を結びはじめるのかは、種類によって異なります。昔の人は、それを覚えやすいようにリズミカルな言い回しにしたのです。

モモとウメは同属ですが、成長に差があり、種子から育てると、ウメが10年近く遅れますが、その代わり、モモより長い間、実をつけ続けます。モモは早熟ですが、樹勢が早くおとろえる傾向が見られます。

日本の果樹で最も成長が遅いのはユズで、忘れたころに結実します。それで大馬鹿と呼ばれたのです。ただし、この言い回しには、ウメが18年であったり、ほかにもいろいろなバリエーションがあります。

モモとウメは同属ですが、成長に差があり、種子から育てると、ウメが10年近く遅れますが、その代わり、モモより長い間、実をつけ続けます。モモは早熟ですが、樹勢が早くおとろえる傾向が見られます。

日本の果樹で最も成長が遅いのはユズで、忘れたころに結実します。それで大馬鹿と呼ばれたのです。ただし、この言い回しには、ウメが18年であったり、ほかにもいろいろなバリエーションがあります。

第13問

問題

1月初旬に春の七草を採りに出かけたら、寒い中にもかかわらず、いろいろな草が生えていました。

次の中で、見られなかった植物はどれでしょうか?

次の中で、見られなかった植物はどれでしょうか?

- 1タンポポ

- 2ノビル

- 3ツユクサ

- 4ハコベ

正解3ツユクサ

解説

ツユクサは春、暖かくなると発芽して夏に青い花弁2枚の花が咲き、寒くなると枯れる夏緑性の一年草です。そのため、冬の田んぼや畑では見ることができません。

タンポポとノビルは多年草です。タンポポは一年中葉が残る常緑性ですが、ノビルは夏、開花結実後に地上部が枯れ、秋に再び葉が伸びて出てくる冬緑性です。ハコベは春の七草の1つで秋に発芽し、冬の間に茂り、暖かくなると花が咲き実がなり、夏に種子を残して枯れます。年を越えて生えているので、越年草(二年草)といいます。

タンポポとノビルは多年草です。タンポポは一年中葉が残る常緑性ですが、ノビルは夏、開花結実後に地上部が枯れ、秋に再び葉が伸びて出てくる冬緑性です。ハコベは春の七草の1つで秋に発芽し、冬の間に茂り、暖かくなると花が咲き実がなり、夏に種子を残して枯れます。年を越えて生えているので、越年草(二年草)といいます。

第14問

問題

セリ科のシラネセンキュウの植物体の一部を使って、馬を作って遊ぶため、「ウマゼリ」という地方があります。この植物の特徴をうまく利用した遊びですが、どの部分を使うのでしょうか?

- 1花序の一部

- 2葉の一部

- 3地上の分岐した茎の一部

- 4地下の分岐した茎

正解2葉の一部

解説

シラネセンキュウは日光白根山で発見されたことから、この名がつけられました。葉は大きな複葉で、葉身は3回ほど羽状に3方に出、その葉身は下方に垂れ下がるように伸びます。この葉身を横から観察するとよくわかるのですが、中軸は第1羽片が出る節で下方に折れ、さらに第2・第3羽片から先も同様に折れています。だから、葉身全体が下方に垂れ下がるように伸びているのです。このような特異な葉をつける植物には他にもオオバセンキュウやヒュウガセンキュウがあるので、シラネセンキュウのない北国地方ではオオバセンキュウを使うとよいでしょう。

問題の写真にある馬の作り方は、

葉を葉柄の基部、袋状になった鞘部の上で切りとります。

第1羽片の柄を残し上部を切り落とします。

第2羽片も同様にします。

第3羽片から先は切り落とします。

羽片の4つの柄を馬の脚に見立てて立てると完成です。

問題の写真にある馬の作り方は、

葉を葉柄の基部、袋状になった鞘部の上で切りとります。

第1羽片の柄を残し上部を切り落とします。

第2羽片も同様にします。

第3羽片から先は切り落とします。

羽片の4つの柄を馬の脚に見立てて立てると完成です。

第15問

問題

この植物は、ハナイカダという植物です。葉の中央に何かがありますが、これは何でしょうか?

- 1葉の一部が小葉に変化したもの

- 2刺が変化したもの

- 3蜜腺

- 4花

正解4花

解説

ハナイカダは、花や果実を葉の中央につけます。これは、葉腋から出た花軸が葉柄と葉身の中央脈に合着した結果、このような特徴的な開花の姿となったのです。和名の「花筏」も花が葉の中央につく様子を筏に見立てたものです。

ハナイカダは、高さ1〜2m、日陰に生育するミズキ科の落葉低木で、雌雄異株です。5〜6月に中央脈の上に淡緑色で直径4〜6mmの小さな花を、雌花は1〜3個、雄花は数個つけます。北海道南西部から九州の山地に普通に見られ、地方によってママコ、ママコナと呼んで若葉を卵とじなどにして食べます。

ハナイカダは、高さ1〜2m、日陰に生育するミズキ科の落葉低木で、雌雄異株です。5〜6月に中央脈の上に淡緑色で直径4〜6mmの小さな花を、雌花は1〜3個、雄花は数個つけます。北海道南西部から九州の山地に普通に見られ、地方によってママコ、ママコナと呼んで若葉を卵とじなどにして食べます。

第16問

問題

春の七草のゴギョウは、古い時代にはもちに混ぜて草もちにしたそうですが、現在使われている和名は何というでしょうか?

- 1コオニタビラコ

- 2ハハコグサ

- 3セリ

- 4タビラコ

正解2ハハコグサ

解説

春の七草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ(ハハコグサ)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(コオニタビラコ)、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)です。

ゴギョウは御形、または五行と書かれました。なお、ホトケノザをコオニタビラコとするのは牧野富太郎説です。

ゴギョウは御形、または五行と書かれました。なお、ホトケノザをコオニタビラコとするのは牧野富太郎説です。

第17問

問題

ある落葉樹の果実は、早春に光沢と芳香のある黄色い花をつけます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1コブシ

- 2ウツギ

- 3マンサク

- 4ロウバイ

正解4ロウバイ

解説

ロウバイは、中国中部原産の高さが2〜4mになる落葉低木で、日本には17世紀初め(江戸時代初期)に朝鮮半島を経由して渡来したといわれています。葉は長楕円形で長さは10〜20cm、表面はざらついています。花は直径約2cmで、12〜2月に咲き、スイセンのようなすがすがしい強い香りが遠くまでとどきます。真冬に咲き美しく、香りも高いことから生け花の材料として、庭木として広く栽培されます。花被片は外側は黄色で内側は短く紫黒色です。

内側の花被片が黄色のソシンロウバイも美しく、高い香りがあります。果実は花床が変化して果皮のようになり、長さ3〜4cmの長楕円形で葉巻のような形をし、朔果のように見える偽実をつけ、夏には先端が割れて中から黒い大粒の種子を出します。落ちた種子はよく発芽し、翌年の秋までには10〜25cmに伸びて、5〜6年で開花するようになります。

内側の花被片が黄色のソシンロウバイも美しく、高い香りがあります。果実は花床が変化して果皮のようになり、長さ3〜4cmの長楕円形で葉巻のような形をし、朔果のように見える偽実をつけ、夏には先端が割れて中から黒い大粒の種子を出します。落ちた種子はよく発芽し、翌年の秋までには10〜25cmに伸びて、5〜6年で開花するようになります。

第18問

問題

公園や庭園などによく植えられる樹勢の強い花木で、日当たりと排水のよい場所であれば育てやすい植物です。刈り込みにも強く、玉仕立てや低い生垣などに仕立てることができます。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ハナツクバネウツギ

- 2オウバイ

- 3レンギョウ

- 4ユキヤナギ

正解1ハナツクバネウツギ

解説

ハナツクバネウツギはスイカズラ科ツクバネウツギ属の植物で、公園や庭園、街路樹の根じめ、垣根などに多く植えられ、花の少ない夏から晩秋まで白色や淡紅色などの花を房状に次々と咲かせる花期の長い花木です。中国原産のAbelia chinensisとAbelia unifloraとの交配で作られた園芸種で、日本に渡来したのは大正時代の中頃です。地ぎわから多くの直立した枝を伸ばして2mぐらいになり、暖地では常緑ですが、関東地方以北の寒い地方では半落葉性となります。樹勢の強い植物で日当たりと排水のよい場所であればよく育ちます。繁殖は挿し木が容易で株分けもできます。

アベリアという呼び名は、輸入されたときの属名Abeliaがそのまま使われるようになったものと考えられます。また、花が大きく美しいためハナゾノツクバネウツギともいいます。ツクバネウツギ属はアジアやメキシコに30種ほどが分布します。

アベリアという呼び名は、輸入されたときの属名Abeliaがそのまま使われるようになったものと考えられます。また、花が大きく美しいためハナゾノツクバネウツギともいいます。ツクバネウツギ属はアジアやメキシコに30種ほどが分布します。

第19問

問題

明治天皇は、この植物の実を好まれましたが、小笠原からわざわざ取り寄せることを気にかけられ、植物御苑で栽培を始めたところ実をつけ、たいそう喜ばれたという話があります。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1バナナ

- 2メロン

- 3ブドウ

- 4パイナップル

正解1バナナ

解説

バナナはバショウ科の多年草で、マレー半島あたりが原産とされる野生バナナの改良種です。高さは2〜8mにもなります。栽培には排水の良好な土壌が適し、有機肥料を必要とします。果実は生食用、加工用などに利用され栄養価が高く、また、葉や幹(筒状に固く巻いた葉柄部分)も広い用途を持っています。

明治天皇の食膳にのぼったバナナは、新宿植物御苑に苗を取り寄せ、係官らが栽培に力をつくした努力の産物です。明治29(1896)年の新聞には「本年もまた結実中にて、その房は見事にも一果二百七十余付着」と書かれています。

明治天皇の食膳にのぼったバナナは、新宿植物御苑に苗を取り寄せ、係官らが栽培に力をつくした努力の産物です。明治29(1896)年の新聞には「本年もまた結実中にて、その房は見事にも一果二百七十余付着」と書かれています。

第20問

問題

春の七草の一つで、実の形が三味線の「ばち」に似ていることから、この音をまねて、「ぺんぺん草」あるいは「三味線草」と呼ばれています。

この植物は何でしょうか?

この植物は何でしょうか?

- 1ハコベ

- 2フジバカマ

- 3ナズナ

- 4ホトケノザ

正解3ナズナ

解説

春の七草の一つ、ナズナは、アブラナ科の植物で、日本全国で3月から6月にかけて花を咲かせます。その実が、ハート形で三味線の「ばち」に似ていることから、日本では昔から「ぺんぺん草」とも呼ばれています。「ぺんぺん」という言い回しで、三味線の音を表したわけです。江戸時代(18世紀後半)に出版された書物に、すでにこの名前が登場しています。

また、実のひとつひとつをそれぞれ茎から少しはがしてくるくる回すと、垂れ下がった実がぶつかり合って「シャリシャリ」と音が鳴ることから、子供のおもちゃとしても親しまれています。

ちなみに西洋に目を転じますと、ナズナの学名はその実の形から“bursa-pastoris”(羊飼いの財布)となっています。

また、実のひとつひとつをそれぞれ茎から少しはがしてくるくる回すと、垂れ下がった実がぶつかり合って「シャリシャリ」と音が鳴ることから、子供のおもちゃとしても親しまれています。

ちなみに西洋に目を転じますと、ナズナの学名はその実の形から“bursa-pastoris”(羊飼いの財布)となっています。